30/08/2012

Morceaux choisis - Marie-Hélène Lafon

Marie-Hélène Lafon

Dans la salle des pas perdus de la gare de Lyon la fille tournoie comme une toupie folle. Elle est jeune, grande, taillée d'une seule pièce, une masse de chair mollement vêtue de bleu qui tournoie dans la nef vide; le tissu pend, la vie pend, la fille mendie dans la grande nef que traversent d'un pas hâtif les voyageurs du dernier train en provenance de Clermont-Ferrand. C'est dimanche soir, retour des vacances de Pâques, dites vacances de printemps. Le lendemain à neuf heures Claire sera devant ses élèves; elle revient, elle va, l'allure est ferme. Dans le sac à dos, léger et chamarré, un saint-nectaire emballé dans un demi-exemplaire de La Montagne, trois livres, et son pantalon de velours vert, tenue de là-bas et d'ici, pour l'intérieur, qui voyage entre les deux pays, avec la clef de la maison. La maison, sa maison, depuis cinq ans, royaume suffisant, pierre ardoise et bois, formule sempiternelle et éprouvée; la sixième saison commence, maison ouverte, jusqu'à la Toussaint.

Elle y retourne pour cinq jours, dans trois semaines; elle a quitté Paris depuis seize jours. La mendiante de la gare de Lyon est devant elle, petit visage pointu planté sur la masse de chair, visage lisse marqué d'enfance écrasée, quelque chose d'effondré vacille dans le regard gris; la jeune chair tremble sous le mauvais tissu et passera la nuit dans les entrailles de la gare. La ville est sans recours. Claire donne un billet, regarde la fille, attrape le regard gris qui hésite; le sourire éclate, dégoupillé, blanc et rose. Claire s'enfonce dans le métro, les couloirs fétides l'avalent, direction Porte de Vincennes, queue de rame, fermeture automatique des portières, ça mugit, les mâchoires de la ville se referment sur elle. (...)

Le trajet est court, quatre stations, elle ne s'assied pas et s'adosse à peine, sans comprimer le saint-nectaire dans le sac à dos; le fromage doit être impeccable pour sa voisine de palier qui s'occupe du courrier en son absence et, en dépit de l'heure tardive, l'attendra, contente de la savoir rentrée, rassérénée de sentir, de l'autre côté du couloir, l'appartement garni, même si on n'entend pas Claire au point que l'on sait à peine qu'elle est là.

Elle respire la ville aimée, sa seconde peau, elle hume le fumet familier qu'elle ne parvient pas tout à fait à démêler; c'est, tout entassé, machine et chair, rouages et sueurs, haleines suries et parfums fatigués sur poussière grasse, c'est animal et minéral à la fois; c'est du côté du sale et elle se coule dans cette glu, elle prend place, s'insère dans le flot. Son pas résolu claque sur le sol dur, ses bottines à lacets et talon bobine sont lustrées comme de petits sabots de cavale d'apparat. La ville s'apprend par le corps et se retrouve par lui, le pas sonne et claque comme il ne saurait le faire sur la terre souple de l'autre pays. Claire, debout, flotte dans le métro du retour et rentre en ses habits citadins. La nuit sera fluide et douceâtre sous les feuillages neufs des marronniers du cours de Vincennes.

Marie-Hélène Lafon, Les pays (Buchet Chastel, 2012)

image: http://sphotos.xx.fbcdn.net/hphotos-ash3/46768

00:09 Écrit par Claude Amstutz dans Littérature francophone, Morceaux choisis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; roman; morceaux choisis; livres |  |

|  Imprimer |

Imprimer | ![]() Facebook |

Facebook |

27/08/2012

Morceaux choisis - Lucile Bordes

Lucile Bordes

Ecoute bien, mon garçon.

Quand on est enfant, on demande où va la route, et les parents donnent le nom du village d'après, ce qui ne suffit pas, car ce qu'on voudrait savoir, c'est où elle s'arrête. On ne peut pas imaginer qu'il n'y a pas un endroit où elle prenne fin, qu'on ne peut pas en voir le bout. On essaie d'imaginer le bout de la route. Pas les multiples cours de ferme où elle stagne et reflue, pas l'alpage où les bêtes attendent, non, l'endroit où on la perd, quelque chose peut-être de comparable au delta d'un fleuve, où elle redevient terre.

Quand on est enfant on croit que la route a un début et une fin, on pense qu'on peut la quitter, en sortir. Il doit bien y avoir au bout du monde un bout du monde où la route va, et qu'elle n'aille pas plus loin, et qu'on se tienne au bord comme au bord d'un plongeoir, ou sur la rive d'un cours d'eau d'une main encore accroché aux herbes avant de s'élancer. On rêve à l'endroit où mènent les routes, toutes les routes. Mais elles sont en réalité exactement telles qu'on les dessine enfant, elles vont toutes à un endroit différent, elles sont précises et redoutables comme les serres d'un oiseau de proie, chaque griffe pique un village sur la colline coloriée en vert tendre. On n'en voit pas la fin. C'est toujours le début.

Mon père disait que c'est la roulotte qui fait la route, que dans son village de Normandie, la voie par laquelle papa Chok était arrivé n'existait pas avant qu'il arrive. Il disait que la route était venue le chercher. Moi je suis né sur la route, autant dire nulle part, et quand mon père est mort j'ai compris que c'était moi, le bout de la route, là où les chemins mènent.

Lucile Bordes, Je suis la marquise de Carabas (Liana Levi, 2012)

image: Le Marionnetiste (gadagne.musees.lyon.fr)

03:32 Écrit par Claude Amstutz dans Littérature francophone, Morceaux choisis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; roman; morceaux choisis; livres |  |

|  Imprimer |

Imprimer | ![]() Facebook |

Facebook |

21/08/2012

Morceaux choisis - Tamara Ganieva

Tamara Ganieva

Tamara Ganieva, Voix de femmes - Anthologie / Poèmes et photographies du monde entier (Editions Turquoise, 2012)

image: sophieetlavie.over-blog.com

11:20 Écrit par Claude Amstutz dans Littérature étrangère, Morceaux choisis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; poésie; anthologie; livres |  |

|  Imprimer |

Imprimer | ![]() Facebook |

Facebook |

19/08/2012

Morceaux choisis - Marina Tsvetaeva

Marina Tsvetaeva

Marina Tsvetaeva, Mon dernier livre / édition bilingue - 1940 (Cerf, 2012)

traduit du russe par Véronique Lossky

image: lewebpedagogique.com

09:29 Écrit par Claude Amstutz dans Littérature étrangère, Morceaux choisis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; poésie; anthologie; livres |  |

|  Imprimer |

Imprimer | ![]() Facebook |

Facebook |

18/08/2012

Morceaux choisis - Charles-Albert Cingria

Charles-Albert Cingria

Est arrivé dans ma chambre quelque chose comme un avion cette nuit. J'ai réfléchi que cela devait être un de ces noirs insectes énormes attirés par la lumière. Et je n'ai même pas regardé. Ah mais le lendemain quand le soleil déjà cruellement dardait, quelle chose lamentable s'est offerte à ma vue! Oui, c'était bien un démesuré cétoine, le dos renversé, dont les pattes en l'air et bougeant encore au milieu d'un peuple de sales hideuses petites fourmis qui s'acharnaient pour lui ôter le fil de la vie. Et elles paraissaient y réussir - oui réussir cette chose injuste et monstrueuse - lorsque je compris que j'avais un rôle à jouer oui un rôle de géant, de géant de Gulliver. Je pris l'insecte par le dos et le nettoyai sous le robinet. Cette eau dut lui faire du bien après toutes ces brûlures entre les pattes et les plis de la tête et partout. Mais il était à la mort et ce que je faisais était peut-être inutile. Je n'en continuai pas moins, outré contre les fourmis et plein de déférence pour ce noble animal. Et quand je l'eus rendu à sa dignité et remis dans sa position normle et capable de défensive - s'il en avait encore le sens - j'allai le placer sous les branches d'une plante à l'abri du soleil qui l'aurait encore fait souffrir, et je retournai aux fourmis qui étaient encore massées en quantité innombrable à l'endroit où avait commencé de se perpétrer ce hideux drame. J'étais le géant dans Gulliver. J'empoignai mes savates à semelles de caoutchouc et les exterminai toutes. Pas une ne devait subsister, pas une. Cela me prit au moins dix minutes, mais j'y eusse dépensé une heure et plus s'il eût fallu, tant la révolte contre un procédé pareil avait envahi mon âme. Car c'est superbe un de ces coléoptères comme celui-ci, superbe et de grande taille et noble - noble, je le répète - et digne en tout point de compassion et d'extinction de tout autre sentiment devant des circonstances surtout comme celle-là.

Charles-Albert Cingria, Epiphanies - Chronique caniculaire / Oeuvres complètes vol. 2 (L'Age d'Homme, 2012)

21:03 Écrit par Claude Amstutz dans Charles-Albert Cingria, Littérature francophone, Littérature suisse, Morceaux choisis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; chroniques; morceaux choisis; livres |  |

|  Imprimer |

Imprimer | ![]() Facebook |

Facebook |

17/08/2012

Morceaux choisis - Ananda Devi

Ananda Devi

Ananda Devi, Le long désir (Gallimard, 2003)

image: Pascal Quelen (photos.linternaute.com)

07:06 Écrit par Claude Amstutz dans Littérature francophone, Morceaux choisis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; poésie; anthologie; livres |  |

|  Imprimer |

Imprimer | ![]() Facebook |

Facebook |

09/08/2012

Morceaux choisis - Vincenzo Consolo

Vincenzo Consolo

Alors toi, les vains présents des hôtes moqueurs, la tromperie du viatique, la hantise du but (tu as enfermé tes remords dans la cage de l'eau, dans la volière du vent) et moi, voix rauque dans l'air retentissant, gauche rapporteur de ton long voyage, allons. Le navire laboure l'étendue plate, le courant blafard, il fait lentement voile vers le port sûr, le rivage certain, vers les spectres du temps. L'histoire est toujours la même.

La tempête s'est apaisée, dans la grotte la nappe de l'écume se fige sur la jarre enfouie. Tu espères que le cercle - stigmates, taches et mousses fiévreuses - se refermera dans le calme. Ignore le présage, le doute philologique, qu'il puisse t'arriver de loin ou de la mer. Tu ne sais à qui dévoiler le secret qui gît dans les racines, dans le tronc de cet arbre, ta maison est vide, ton appel se perd en traversant les chambres. Tu avances en des couloirs d'ombre, tu te retournes et ne vois que tes traces. Une poussière tomba sur tes yeux, un sommeil dans l'absence. Que la fumée du soufre serve à ta conscience. Que le calme t'aide à présent à retrouver ton nom d'antan, le point de départ.

In my beginning is my end.

Et pourtant, des sirènes hurlent dans cette anse, des carcasses remontent à la surface, des navires clandestins abordent, l'aube ouvre leur vol aux oiseaux de passage. Par deux, gendarmes et artificiers avancent, en groupes, les âmes dissoutes, parfois les voix, les visages, les rues, les portes d'entrée et de sortie se confondent.

Recherche dans le grenier catalogues et cartes, recommence à partir de pâles traces - le désert est angoisse - la piste que le sable a recouverte. Que l'ermite, l'exilé, le reclus t'assistent, que la flamme d'une lampe, les sonorités du soir te guident, que ta peine, ta détresse t'absolvent.

Vincenzo Consolo, Le palmier de Palerme (Seuil, 2000)

traduit de l'italien par Jean-Paul Manganaro

07:21 Écrit par Claude Amstutz dans Littérature étrangère, Littérature italienne, Morceaux choisis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; récit; morceaux choisis; livres |  |

|  Imprimer |

Imprimer | ![]() Facebook |

Facebook |

05/08/2012

Morceaux choisis - Gesualdo Bufalino

Gesualdo Bufalino

Gesualdo Bufalino, Le miel amer / édition bilingue (L'Amourier, 2006)

traduit de l'italien par Renato Corona

image: photoree.com

07:32 Écrit par Claude Amstutz dans Littérature étrangère, Littérature italienne, Morceaux choisis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; poésie; anthologie; livres |  |

|  Imprimer |

Imprimer | ![]() Facebook |

Facebook |

04/08/2012

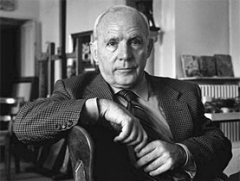

Morceaux choisis - Claudio Magris

Claudio Magris

Il y a des gens qui se vantent d'avoir beaucoup aimé et d'autres qui s'accusent d'être incapables d'aimer. L'une et l'autre de ces déclarations, même si elles sont sincères, ont souvent quelque chose de théâtral qui les rend suspectes. Il y a beaucoup d'histoires d'amour de par le monde - passionnées, douloureuses, violentes, vulgaires -, mais peut-être peu de vrais amants. Ceux qu'il est le plus difficile de croire - bien qu'ils soient presque toujours de bonne foi, comme tous les bonimenteurs qui s'enflamment et s'identifient à leur rôle quand ils refilent une camelote de n'importe quelle espèce, sublime au besoin -, ce sont peut-être les coeurs toujours en proie à la passion qui les enivre et les déchire, ceux qui perçoivent intensément et poétiquement la séduction de toute la vie et sa fuite vertigineuse, qui tombent amoureux de chaque fleur dans son épanouissement fugace, de chaque visage enchanteur et de chaque sourire fugitif, comme on est séduit par la lumière de midi, le chant des cigales, les premiers perce-neige.

Cet amour a quelque chose d'irrésistible mais il n'est jamais tourné vraiment vers une personne, son existence et son histoire, vers un être aimé et ressenti comme unique, irremplaçable et sans égal, parce que le souffle incessant et changeant de la vie emporte toujours ailleurs la fantaisie. Il se souvient avec une tendresse affectueuse et indifférente, comme on se souvient avec nostalgie de l'intense feu estival des lauriers-roses, si vite éteint, mais bientôt on confond cette floraison avec celle de l'été précédent ou de celui qui va venir et l'on ne sait plus très bien quelle fleur on a le plus aimée.

Claudio Magris, Les déficits de l'amour - Alphabets (L'Arpenteur, 2012)

traduit de l'italien par Jean et Marie-Noëlle Pastureau

image: Claudio Magris

12:26 Écrit par Claude Amstutz dans Littérature étrangère, Littérature italienne, Morceaux choisis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; essai; livres |  |

|  Imprimer |

Imprimer | ![]() Facebook |

Facebook |

30/07/2012

Morceaux choisis - Jayne Anne Phillips

Jayne Anne Phillips

La rivière tourbillonne, elle tourbillone encore. Le train commence à chuchoter dans les pierres. Alors il commence à parler et à parler encore.

Lark, confie-lui tes sandales, avant que le train arrive. Je ferai ce que tu diras. Tout ce que tu diras. Tu en as envie. En fait, tu en as envie tous les jours, exactement comme moi. Il les entend. Leur souffle, c'est comme un bain entre eux deux, profond comme la rivière et toujours en mouvement.

Alors garde tes vêtements. Je sais à quoi tu ressembles, mais pas en entier d'un coup. Je vais me tenir tranquille, plus bouger du tout. Voilà le train, vas-y maintenant. Confie-lui tes chaussures.

Les sandales de Lark sont douces et tièdes, le cuir a pris la forme de ses pieds, il est tout usé et luisant, et les sangles sont assez épaisses pour bien tenir dans la main. Le sol tremble et la pierre du tunnel se met à résonner à fond avant que le train finisse de s'approcher. Le train rugit de plus en plus fort jusqu'à ce qu'en face de lui la rivière devienne toute noire. L'ilôt couvert de broussailles au milieu de l'eau disparaît comme s'il coulait à pic, il ne voit plus ses contours brouillés et il n'entend plus les roseaux qui craquent et qui se couchent sur la berge boueuse. Au fond de lui le train s'illumine, il vrombit dans son ventre et le traverse avec tant de force qu'il doit ouvrir la bouche pour reprendre son souffle. Le tunnel est vide et plein à la fois, si vide qu'il plonge jusqu'au fond. Le chariot tourne sur lui-même comme un membre puissant et il le pousse toujours plus loin, toujours plus profond. Il y a une image au milieu de tout ce fracas, un tunnel à l'intérieur du tunnel. Il s'est déjà trouvé face à elle et chaque fois il regarde plus attentivement et alors, il voit. Il y a des gens endormis partout, des gens empilés les uns sur les autres. Les corps sont toujours là, ils sont tellement nombreux sous le tunnel quand le train passe au-dessus, des corps éparpillés et immobiles, et qui ne remuent plus qu'à peine. Le train les charrie, les soulève, les découvre et les agite. Ils savent qu'il les voit mais ils ne peuvent rien dire, ils ne peuvent rien voir. Aucun bruit, à part le rugissement du train qui les soulève, les paupières toujours closes, l'un après l'autre, comme les pages d'un livre. Un corps se relève et se tourne vers lui, la silhouette d'un homme ouvre ses mains qui luisent dans le noir comme pour se prouver qu'il peut le faire. La douce lueur se transforme en une lumière qui étincelle pareille à un brasier blanc et la chamade commence: des coups qui cognent encore jusqu'à ce que le train s'éloigne, qu'il file là où aucun d'eux ne peut plus l'atteindre.

Termite? Le train est parti. Lark dit tu m'entends. Tu m'entends? Respire maintenant. Termite. Plus de train pour aujourd'hui. Lâche les sandales de Lark et on ira nager. Les garçons peuvent se baigner nus. Je te tiens comme il faut, tu vois? Je sais que tu voudrais que le train revienne, mais il est déjà loin.

Jayne Anne Phillips, Lark et Termite (coll. 10-18/UGE, 2011)

traduit de l'américain par Marc Amfreville

image: autismeinfantile.com

07:44 Écrit par Claude Amstutz dans Jayne Anne Phillips, Littérature étrangère, Morceaux choisis | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature; roman; morceaux choisis; livres |  |

|  Imprimer |

Imprimer | ![]() Facebook |

Facebook |