08/03/2012

Morceaux choisis - Georges Bernanos

Georges Bernanos

La joie du jour, le jour en fleur, un matin d'août, avec son humeur et son éclat, tout luisant - et déjà, dans l'air trop lourd, les perfides aromates d'automne - éclatait à chaque fenêtre de l'interminable véranda aux vitraux rouges et verts. C'était la joie du jour, et par on ne sait quelle splendeur périssable, c'était aussi la joie d'un seul jour, le jour unique, si délicat, si fragile dans son implacable sérénité, où paraît pour la première fois à la cime ardente de la canicule, la brume insidieuse traînant encore au-dessus de l'horizon et qui descendra quelques semaines plus tard sur la terre épuisée, les prés défraîchis, l'eau dormante, avec l'odeur des feuillages taris.

De son pas juste et léger, rarement hâtif, la jeune fille traversa toute cette lumière, et ne s'arrêta que dans l'ombre du vestibule, les volets clos. Elle écoutait battre son coeur et ce n'était assurément ni de terreur ni de vaine curiosité, car depuis des semaines et des semaines, sans qu'elle y prît garde peut-être, chaque heure de sa vie était pleine et parfaite, et il lui semblait que toutes ses forces ensemble n'y eussent rien ajouté ni moins encore retranché... C'étaient les heures de jadis, si pareilles à celles de l'enfance, et il n'y manquait même pas la merveilleuse attente qui lui donnait autrefois l'illusion de courir à perdre haleine au bord d'un abîme enchanté. Délices profondes, plus secrètes qu'aucun battement de coeur profond! Au flanc des Pyrénées, sur un sentier vertigineux, regardant par la portière du coche le gouffre rose où tournent les aigles, la petite fille préférée de sainte Thérèse s'écrie joyeusement: Je ne puis tomber qu'en Dieu! C'étaient les heures de jadis peut-être, mais elle avait perdu jusqu'au goût de les retenir en passant, pour y chercher la part de joie ou de tristesse enclose, aini qu'on ouvre un fruit.

Elle avait cru d'abord, elle aurait voulu croire toujours, que l'espèce d'indifférence heureuse, ce sommeil heureux du désir, n'était rien d'autre que la miraculeuse insouciance des enfants, leur pureté... Bien avant qu'elle en eût fait confidence à personne, ou même qu'elle fût capable de la concevoir clairement, la pauvreté, une pauvreté surnaturelle, fondamentale, avait brillé sur son enfance, ainsi qu'un petit astre familier, une lueur égale et douce. Si loin qu'elle remontât vers le passé, un sens exquis de sa propre faiblesse l'avait merveilleusement réconfortée et consolée, car il semblait qu'il fût en elle comme le signe ineffable de la présence de Dieu, Dieu lui-même qui resplendissait dans son coeur. Elle croyait n'avoir jamais rien désiré au-delà de ce qu'elle était capable d'atteindre, et toujours cependant, l'heure venue, l'effort avait été moins grand qu'elle n'eût osé l'imaginer, comme si l'eût miraculeusement devancée la céleste compassion.

Georges Bernanos, La joie (Castor Astral, 2011)

image: Olgun Yürekler

08:54 Écrit par Claude Amstutz dans Littérature francophone, Morceaux choisis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; roman; livres |  |

|  Imprimer |

Imprimer | ![]() Facebook |

Facebook |

05/03/2012

Morceaux choisis - Sarah Hall

Sarah Hall

De tous les états par lesquels nous passons, la solitude est peut-être le plus mal compris. La choisir est tenu pour une preuve d'irresponsabilité ou la marque d'un échec. Aux yeux de la plupart des gens, on devrait s'en garder, comme d'une maladie. A l'intérieur de la solitude, les gens voient les nombreux compartiments de la tristesse, rangés comme les cellules de la grenade. Etre évacué du monde, rejeté et oublié, est-ce cela que nous redoutons le plus? C'est pourquoi il nous faut serrer des mains, verser de l'argent, entendre des bavardages sur la société, sur notre famille, sur nous-mêmes. Il nous faut emprunter des portes, appuyer sur les boutons des ascenseurs, échanger nos rhumes, rire et pleurer, contribuer au vacarme et à l'agitation. Il nous faut danser et chanter, et fréquenter les tribunaux. Nous sommes tenus de passer ces contrats quotidiens.

Mais si elle est embrassée, la solitude est le plus joyeux des engagements. Dans la bénédiction de ces paisibles pièces, je connais bien mieux la saveur de chaque journée. Comme je connais bien la vie! Je comprends l'eau dans son verre. A mesure qu'avance l'après-midi, des ombres se déplacent derrière les objets posés sur la table. Il y a une pointe de cannelle dans le ragoût d'agneau de Theresa. Quel accord! Quelle intimité! La peinture sur le châssis du chevalet a l'épaisseur du guano sur les falaises où nichent les mouettes.

Je ne me sens pas esseulé, mais pareille lettre me rappelle les autres habitants de ce monde que j'aurais pu aimer rencontrer.

Sarah Hall, Comment peindre un homme mort (Bourgois, 2010)

traduit de l'anglais: Eric Chédaille

image: Giorgio Morandi, Nature morte (1960)

15:43 Écrit par Claude Amstutz dans Littérature étrangère, Morceaux choisis, Sarah Hall | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; roman; livres |  |

|  Imprimer |

Imprimer | ![]() Facebook |

Facebook |

03/03/2012

Morceaux choisis - Silvina Ocampo

Silvina Ocampo

Silvina Ocampo, Poèmes d'amour désespérés (Editions José Corti, Avril 2010)

traduction de l'espagnol : Silvia Baron Supervielle

11:39 Écrit par Claude Amstutz dans Littérature étrangère, Littérature sud-américaine, Morceaux choisis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; poésie; livres |  |

|  Imprimer |

Imprimer | ![]() Facebook |

Facebook |

26/02/2012

Morceaux choisis - Mario Rigoni Stern

Mario Rigoni Stern

Quand le beau temps coïncide avec ma disponibilité, j'aime partir avec mes souvenirs sur les sentiers et les chemins forestiers; j'observe, aussi, et j'écoute, les signaux que la nature communique au fil des saisons et des années. Mais c'est quand des amis se joignent à moi que je rêve et réfléchis le plus. Ces compagnons de route ne sont plus présents physiquement, leur corps est resté dans des endroits lointains: enseveli sur des montagnes, ou dans la steppe; dans des cimetières de village avec une simple croix, ou de ville avec une dalle et des fleurs. Et c'est avec eux que je suis et que je converse, en me souvenant. Ceux qui ne croient pas, ou ceux qui croient, peuvent regarder ma façon d'agir avec une bienveillante indulgence. Peu m'importe: moi aussi j'ai des doutes mais il me plaît, certaines fois, de les ignorer.

Dans "De senectute", Bobbio écrit: "Quand tu parcours les lieux de ta mémoire, les morts se pressent autour de toi, et leur groupe devient chaque année plus nombreux. La plus grande partie de ceux quio t'ont accompagné t'ont abandonné. Mais toi tu ne peux pas les effacer comme s'ils n'avaient pas existé. Au moment où tu les rappelles à ton esprit tu les fais revivre, au moins pour un instant, et ils ne sont pas tout à fait morts, ils n'ont pas complétement disparu dans le néant..." Dans ces lumineuses journées de fin d'hiver je pars presque chaque matin par une route en plein bois avec mes skis légers aux pieds; et aujourd'hui c'est le cher Primo Levi qui m'accompagne. Jadis il m'avait écrit qu'il aurait voulu tout abandonner, prendre ses skis et venir avec moi; mais il lui était difficile de sortir de la ville: les embouteillages, le trafic sur l'autoroute, les obligations qu'il avait, et bien d'autres choses encore, ne lui permettaient pas de le faire. Maintenant, dégagé de ces liens. il peut le faire et il m'attend au carrefour où la route forestière, que le chasse-neige ne déblaye pas, se détache de la nationale et s'enfonce entre les arbres encore décorés par la dernière chute de neige.

Mario Rigoni Stern, Sentiers sous la neige (La Fosse aux Ours, 2000)

mage: Alfred Sisley - La neige à Louveciennes

01:32 Écrit par Claude Amstutz dans Littérature italienne, Mario Rigoni Stern, Morceaux choisis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; récit; livres |  |

|  Imprimer |

Imprimer | ![]() Facebook |

Facebook |

25/02/2012

Morceaux choisis - Rainer-Maria Rilke

Rainer-Maria Rilke

Rainer-Maria Rilke, Vergers (coll. Poésie/Gallimard, 1978)

01:47 Écrit par Claude Amstutz dans Littérature étrangère, Littérature francophone, Morceaux choisis, Rainer-Maria Rilke | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; poésie; livres |  |

|  Imprimer |

Imprimer | ![]() Facebook |

Facebook |

23/02/2012

Morceaux choisis - Colette Fellous/Paul Nizon

Colette Fellous et Paul Nizon

Je dévorais et buvais sa présence, ses yeux avec ces mignones petites taches dans le brun clair, la bouche joliment peinte, et surtout cette façon qu'avaient ses lèvres de laisser passer la voix. Pas seulement le son, mais les mots, les phrases dans cette langue étrangère que j'aime tant, et quel frisson quand cette voix prononçait mon nom. Je ne pouvais me rassasier de son visage ni de ses doigts fins aux ongles merveilleusement soignés qui maniaient les couverts.

J'enregistrais tout cela, ce port de reine, la lumière de son visage, notre intimité, et j'étais conscient que cette heure et ces secondes n'auraient eu lieu qu'une fois, j'aimais t sentais le monde autour de moi comme jamais, la rue avec ses mélopées du soir, tout, j'étais aveugle et voyant. Miracle sur miracle, moi avec elle, dans cette ville unique, et c'était comme si elle l'avait inventée pour moi et qu'elle me l'offrait, à moi. A moi seul.

Colette Fellous et Paul Nizon, Maria Maria (Maren Sell, 2004)

08:29 Écrit par Claude Amstutz dans Colette Fellous, Littérature francophone, Littérature suisse, Morceaux choisis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; récit; livres |  |

|  Imprimer |

Imprimer | ![]() Facebook |

Facebook |

Morceaux choisis - Giuseppe Ungaretti

Giuseppe Ungaretti

J'ai toujours pensé que les vrais grands peintres sont ceux qui savent se servir du blanc. Tous les registres y sont contenus; une pointe en suffit à faire hurler un tableau, ou le faire rire comme les jeunes filles de Corte. Ce n'est pas une absence de couleurs; ce sont toutes les couleurs en mouvement, parmi lesquelles, l'une ou l'autre, ou plus lente, ou plus prompte, glisse un rien de discordant; bleu, ou rouge, ou jaune bile, ou aveuglant comme le soleil. Le blanc ne permet de triompher qu'à force de retenue; quand, dans un poème, un tableau, le blanc réussit à éclairer le sens profond des paroles, le poète ni le peintre n'a plus rien à apprendre.

Giuseppe Ungaretti, Neige (Revue Europe - no 955-956, novembre-décembre 2008)

image: Nicolas de Staël, Le concert (1955)

00:27 Écrit par Claude Amstutz dans Littérature étrangère, Littérature italienne, Morceaux choisis, Nicolas de Staël | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; prose; morceaux choisis; livres |  |

|  Imprimer |

Imprimer | ![]() Facebook |

Facebook |

18/02/2012

Morceaux choisis - Piero Calamandrei

Piero Calamandrei

Que vous arriviez de Bologne, surtout des tunnels de l'Apennin en direction de Florence, ou que vous arriviez du sud par la ligne qui vient de Rome, mettez-vous à la fenêtre et cherchez au sommet des collines: et quand vous verrez se dresser là-haut, près du toit rougeâtre d'une maison paysanne ou au beau milieu des oliviers argentés, la flèche d'un cyprès, soyez sûr que Florence est proche. Ce sont eux qui marquent non seulement les limites entre les champs et entre les fermes, mais aussi la frontière entre la Toscane et les autres régions. Ce qu'on peut reconnaître avec une précision absolue quand on vient de Rome. Jusqu'à la moitié du trajet, c'est le Latium qu'on voit: les lents méandres du Tibre, et, sur les hauteurs, les bois de chênes. Mais quand vous arrivez à Chiusi, la cité de Porsenna, voilà le cyprès, là-haut, comme un index tendu, qui vous avertit que vous avez pénétré en terre étrusque - car il y a une chose singulière: c'est qu'il semble que dans tous les lieux où ils se sont arrêtés en Italie, les Etrusques aient voulu laisser une trace de leur passage en plantant sur ces collines les lances des cyprès, comme un signe de leur emprise; lesquels ne sont pas réunis, ici, en bouquets touffus, mais épars comme des annotations au paysage, ornant d'une frange la crête d'un coteau qui se détache sur le ciel, accompagnant de leur alignement le chemin qui mène à une villa ou à un cimetière, protégeant les meules sur l'aire ou, au milieu des oliviers, la fumée d'une maison.

Je pense que pour les Etrusques, le cyprès était un arbre sacré, un symbole magique: une espèce de dieu Terminus, peut-être une conjuration contre la grêle et la foudre. Pure fantaisie de ma part... Reste que je considère le cyprès isolé parmi les oliviers comme la signature des Etrusques. Dans les douces périodes des collines toscanes dont les oliviers sont les mots, les cyprès sont les ponctuations. Et dans la sobriété où se mêlent des tonalités feutrées et discrètes, l'argent des oliviers et le vert sombre des cyprès sont la couleur du paysage toscan: ce n'est pas d'abord un paysage peint, mais un paysage dessiné, sculpté, buriné; un paysage aux contours précis, qu'il faut voir en hiver pour le bien comprendre, quand les autres arbres ont perdu leurs feuilles, ou à la rigueur au début du printemps, entre mars et avril, lorsque apparaissent entre les oliviers les taches roses des pêchers en fleurs, et qu'au bord des rivières il n'y a encore qu'une caresse de vert pâle sur les branches nues des peupliers.

C'est à ce moment-là, avant que le bouillonnement de mai n'en ait caché les lignes, que se découvrent bien visibles toutes les nervures de cette terre construite comme une architecture, où l'on peut reconnaître une à une les différentes qualités de pierres qui ont servi au cours des siècles à construire la ville: les rayures blanches des carrières de marbre où Michel-Ange allait choisir lui-même les blocs pour ses statues, ou plus bas, entre les champs, le brun de la pietra forte utilisée pour la tour du Palazzo Vecchio, ou le gris bleuté de la pietra serena, encadrement préféré des intérieurs de Brunelleschi.

Piero Calamandrei, Parler de Florence - bilingue (Collection Lettres d'Italie/Edition de la revue Conférence, 2010)

Illustrations: Gérard de Palézieux et de Piero Calamandrei

Traduction: Christophe Carraud

image: Florence - http://photos.linternaute.com/cypres/

00:43 Écrit par Claude Amstutz dans Littérature étrangère, Littérature italienne, Morceaux choisis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; essai; voyages; livres |  |

|  Imprimer |

Imprimer | ![]() Facebook |

Facebook |

12/02/2012

Morceaux choisis - Roberto Peregalli

Roberto Peregalli

Le temps est notre chair. Nous sommes pétris de temps. Nous sommes le temps. C'est une courbe inexorable qui conditionne chaque geste de notre vie, y compris la mort.

Nous voyons une chose, et déjä elle n'est plus. Là réside sa suprême beauté. Un rayon de soleil qui illumine la colonne d'un temple à Sélinonte, le dernier, alors que le soir descend doucement, le regard de celui qui t'aime, saisi dans son étonnement, le reflet dans une flaque des lignes d'une maison, juste avant que la pluie ne reprenne et n'en trouble la surface. Ce sont des instants fugitifs. Ils ne reviendront plus. Mais ils continuent cependant à remplir notre existence. Dans notre mémoire, la lumière de ce moment rayonne au-dessus de nous. Le temps, par vagues, nous la restitue, tel le ressac des grandes marées d'hiver sur les galets.

Cet instant pour nous est la vérité. Le dévoilement. De la brume du néant a surgi le spectre de l'être. Le regard a déchiré le voile de l'oubli. Plus rien après ne peut être semblable.

C'est ainsi que naît la nostalgie, le douloureux désir du retour. S'accumulent dans la mémoire tous ces regards sur ce qui n'est plus. Les instants passés revivent dans le souvenir. De l'Odyssée à Zarathoustra notre vie est fondée sur ce mot "nostalgie". Nostalgie dans laquelle s'inscrit le temps, son fidèle compagnon. La temporalité de l'homme, sa caducité sont à l'origine de ce regard qui, toujours, est tourné vers l'arrière (Rilke), même lorsqu'il regarde devant lui. Ce n'est pas l'amour d'une patrie lointaine, l'amour pour la terre natale, c'est une suite d'instants absolus, qui reviennent.

Le carillon des cloches, un midi de mars, évoquera le son d'autres cloches. La madeleine de Proust s'ouvre à la relation entre le temps et la mémoire, entre la mémoire et la nostalgie. On perçoit non seulement ce qui est, mais la somme de tout ce qu'on a vu. La nostalgie est notre vie.

Roberto Peregalli, Les lieux et la poussière - Sur la beauté de l'imperfection (Arléa, 2012)

image: clocher de Brescia

http://girouettesdumage.over-blog.com/article-saint-pierre-et-le-coq-a-finir-60460005.html

00:09 Écrit par Claude Amstutz dans Littérature étrangère, Littérature italienne, Marcel Proust, Morceaux choisis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; essai; livres |  |

|  Imprimer |

Imprimer | ![]() Facebook |

Facebook |

07/02/2012

Morceaux choisis - Antonin Artaud

Antonin Artaud

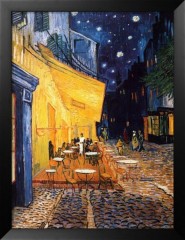

Que la vie un jour devienne aussi belle que dans une simple toile de Van Gogh et pour moi ce sera assez. Et je ne pense pas que l'on puisse avoir quoique ce soit de plus à souhaiter. A moins d'être frotté de crime, de mysticisme, de piété, et d'obscénité.

Le café d'Arles dans la nuit est la restitution matérielle authentique de la vision d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la conscience, c'est-à-dire de la malpropreté. Et ça n'a rien d'impressionniste, de symboliste, de romantique, de pré-raphaëlite, c'est au contraire d'un réalisme outrancier. D'une exactitude comme cinématographique d'ombres, de pans de détails éclairés. Tous les pavés de la vieille place nocturne sont chacun un simple trait carminé. La lumière est bien celle d'un gaz jaune, mais inexplicablement et merveilleusement fourré d'or. Et c'est plus vrai que la réalité.

Il y a au tout premier plan à gauche un store froissé de toile blanche, qui est comme un grumeau de lueurs en fusion, et au premier plan de l'autre côté, sorti de la nuit ambiante, un amandier semble redevenu vert. Et au-dessus le ciel, bleu de geai, où les étoiles sont comme des crachats pendus dans l'air ou des soufflets. C'est d'un grand peintre qui serait en même temps un metteur en scène passionné. Car le bizarre est que tout cela fait silence, et qu'il n'y a personne, que les tables et sur les tables toutes les soucoupes d'un café.

Quelle est la technique du peintre? La nature. Sa gamme chromatique, ses pinceaux, son dessin, sa recherche de certains effets. Et Van Gogh peint court, convulsé, resserré, appuyé, il simplifie, puis l hachure, et organise sa mélodie. Et chacune des toiles de Van Gogh peut répondre à un instrument particulier. Eh bien! Et ce n'est pas vrai!

Il ne hachure pas, n'organise pas, n'a pas de gamme, il peint court mais l'effet est long, et la touche plus qu'infinie, le dessin va à l'infini sous sa rotation qui ne fait que s'accélérer.

Il n'a pas de sens, pas de mélodie. Sa musique a quitté la toile, sa peinture a vidé la toile pour pénétrer dans notre vie.

Antonin Artaud, Dossier de Van Gogh - Oeuvres complètes, vol. XIII (Gallimard, 1974)

image: Van Gogh, Le café d'Arles

05:51 Écrit par Claude Amstutz dans Littérature francophone, Morceaux choisis | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature; essai; beaux-arts |  |

|  Imprimer |

Imprimer | ![]() Facebook |

Facebook |