22/10/2012

Morceaux choisis - Colette Fellous

Colette Fellous

Longtemps, j'ai fait ce rêve. Je dois le raconter ici avant de le perdre. Je sais surtout qu'il a sa place dans ce récit d'Amor. C'est peut-être bien à Venise, peut-être bien à Babylone ou à Midoun, peut-être bien aussi à Roquefort que la scène se passe. Peu importe, c'est un vrai rêve.

Je suis morte et je marche avec les autres, les amis, les voisins, les gens du village, derrière le cercueil. C'est mon cercueil, je dois être enfermée là-dedans, mais je n'y pense même pas, je marche, je me sens bien, j'ai confiance, presque heureuse. Je ne sais pas comment je suis morte. Ils n'en parlent pas, ils sont là, c'est tout, le ciel est bleu, tout va bien, le cortège remonte la rue du village, quelques curieux se sont amassés sur le bord du trottoir, les mains au dos. Je reste sur le côté pour ne pas me faire remarquer. Je m'amuse, à les regarder, tiens, lui, je n'aurais pas pensé et elle, là-bas, c'est gentil d'être venue, je me dis que, vu d'ici, ce n'est pas si grave finalement de disparaître, il flotte un petit air de fête avant le bal, une façon d'être ensemble, de partager quelque chose, une douce odeur d'après-midi.

Après, justement, il y a un bal, vous y viendrez, j'espère? Oui, oui, bien sûr, je n'y manquerai pas. Un très beau bal masqué, avec des grenades, des figues, des mûres et des friandises posées sur une grande table à côté, mais dans le rêve je ne les vois pas, je sais simplement que les grandes coupes blanches et bleues sont à l'intérieur de la maison. Elles appartiennent à mes ancêtres, on ne les sort que pour les fêtes. Je les suis en silence, les invités, je vais avec eux vers ma maison d'ocre, au bout du village, cette maison qui sent toujours si doux le santal. De l'autre côté, derrière le jardin, on sait qu'il y a la mer, une baie vitrée donne directement sur la plage. Ils se sont tous déguisés pour l'occasion. Ils dansent dans le petit patio, un jasmin découpe le ciel au-dessus, quelques branches d'un bougainvillier retombent sur le mur. Je me suis cachée sous la toile rayée d'un transat posé dans un coin du patio et je les regarde tous, j'admire les costumes, j'apprécie la gaieté de la soirée, j'ai le vertige.

Tout à coup, la pluie. Tellement inattendue. Comment faire? J'ai peur d'être découverte, mon coeur hurle, la musique heureusement recouvre ma peur, le rêve s'emballe, accordéon, piano et violoncelle, bruits de chaises qu'on déplace. Comme prévu, la toile du transat se mouille bien vite et dessine peu à peu la forme de mon corps. Je suis perdue, ils vont me reconnaître et voir que je ne suis pas vraiment morte. Alors, tant pis, je décide de ne plus me cacher, après tout je suis là, je ne vais pas mentir simplement pour ne pas les gêner, allez, je me montre, je cours au centre du patio et je me mets à danser avec les autres. Une vraie danse, joyeuse, libre, vivante. Tout le monde applaudit, bravo, bravo, c'est le plus beau costume de la soirée, elle a osé mettre le masque de la morte.

Je me réveille d'un coup, je touche mon visage, vite, un verre d'eau bien fraîche, c'est si beau alors d'aller dans le noir vers le robinet, dans cette maison qui sent encore le santal.

Colette Fellous, Amor (Gallimard, 1997)

image: Jean-Léon Gérôme, Suites d'un bal masqué / Musée Condé, Chantilly (www.photo.rmn.fr)

18:28 Écrit par Claude Amstutz dans Colette Fellous, Littérature francophone, Morceaux choisis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; récit; morceaux choisis; livres |  |

|  Imprimer |

Imprimer | ![]() Facebook |

Facebook |

19/10/2012

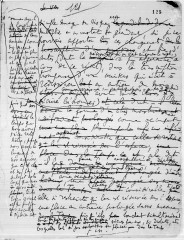

Lire les classiques - Marcel Proust

Marcel Proust

Par l'art seulement, nous pouvons sortir de nous, savoir ce que voit un autre de cet univers qui n'est pas le même que le nôtre et dont les paysages nous seraient restés aussi inconnus que ceux qu'il peut y avoir dans la lune. Grâce à l'art, au lieu de voir un seul monde, le nôtre, nous le voyons se multiplier, et autant qu'il y a d'artistes originaux, autant nous avons de mondes à notre disposition, plus différents les uns des autres que ceux qui roulent dans l'infini, et qui bien des siècles après qu'est éteint le foyer dont ils émanaient, qu'il s'appelât Rembrandt ou Vermeer, nous envoient leur rayon spécial.

Ce travail de l'artiste, de chercher à apercevoir sous de la matière, sous de l'expérience, sous des mots quelque chose de différent, c'est exactement le travail inverse de celui que, à chaque minute, quand nous vivons détourné de nous-même, l'amour-propre, la passion, l'intelligence et l'habitude aussi accomplissent en nous, quand elles amassent au-dessus de nos impressions vraies, pour nous les cacher maintenant, les nomenclatures, les buts pratiques que nous appelons faussement la vie. En somme, cet art si compliqué est justement le seul art vivant. Seul il exprime pour les autres et nous fait voir à nous-même notre propre vie, cette vie qui ne peut pas s'observer, dont les apparences qu'on observe ont besoin d'être traduites, et souvent lues à rebours, et péniblement déchiffrées. Ce travail qu'avaient fait notre amour-propre, notre passion, notre esprit d'imitation, notre intelligence abstraite, nos habitudes, c'est ce travail que l'art défera, c'est la marche en sens contraire, le retour aux profondeurs, où ce qui a existé réellement gît inconnu de nous...

Marcel Proust, Le temps retrouvé (coll. Livre de poche/LGF, 1999)

image: Marcel Proust, Le temps retrouvé - Manuscrit (agodin.wordpress.com)

01:06 Écrit par Claude Amstutz dans Lire les classiques, Littérature francophone, Marcel Proust | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; roman; morceaux choisis; livres |  |

|  Imprimer |

Imprimer | ![]() Facebook |

Facebook |

18/10/2012

Musica présente - 36 Carlos Kleiber

Carlos Kleiber

chef d'orchestre autrichien, 1930 - 2004

*

Ludwig van Beethoven

Symphony No 4 in B major, Op 60

Symphony No 7 in A major Op 92

(Concertgebouw Amsterdam Orchestra)

merci à Dominique B

08:07 Écrit par Claude Amstutz dans Carlos Kleiber, Ludwig van Beethoven, Musica présente, Musique classique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique classique |  |

|  Imprimer |

Imprimer | ![]() Facebook |

Facebook |

17/10/2012

Le poème de la semaine

Paul-Jean Toulet

Douce plage où naquit mon âme;Et toi, savane en fleursQue l'océan trempe de pleursEt le soleil de flamme;Douce aux ramiers, douce aux amants,Toi de qui la ramureNous charmait d'ombre, et de murmure,Et de roucoulements;

Où j'écoute frémir encoreUn aveu tendre et fierTandis qu'au loin riait la merSur le corail sonore. Quelques traces de craie dans le ciel,Anthologie poétique francophone du XXe siècle

04:40 Écrit par Claude Amstutz dans Littérature francophone, Quelques traces de craie dans le ciel - Anth | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; poésie |  |

|  Imprimer |

Imprimer | ![]() Facebook |

Facebook |

16/10/2012

Morceaux choisis - Marie-Hélène Lafon

Marie-Hélène Lafon

Il est le flamboyant et insigne privilège de ceux qui restent. Les autres le devinent, les autres ne l'ont pas vu, depuis trente ans ils ne le voient pas. On quitte les pays alors qu'il s'insinue à peine aux commissures dorées des soirs et ose trois colchiques sous les noisetiers chargés; on viendra honorer ses morts et fermer les maisons après qu'il aura répandu ses oripeaux et sorti le grand jeu dans le silence inouï des jours. Il aura suffi de deux ou trois nuits de gel, au tournant d'octobre, et d'une forte goulée de vent fou, pour que s'ouvre un temps très nu qui, cependant, n'est pas encore tout à fait l'hiver.

Il serait comme une sorte de bête rousse. ancienne, pelue, douce et coriace, que l'on n'apprivoiserait pas, qui ne se laisserait pas prendre; on la humerait seulement aux détours des chemins pavoisés. Son fumet tenace, sucré et sauvage, monte dans le cliquètement des peupliers qui n'en finissent pas de flamber au long cours des après-midi et des soirs, au bord de la Santoire ou au bout du pré derrière la maison. Il sent aussi le feu de fanes, l'herbe froide, le bois mouillé, l'air cru, le cahier neuf et le plastique transparent qui sert à couvrir les livres. Il sent la nuit.

Comment dire les hêtres, la ronde jonchée de leurs dessous vineux, entre violine et cyclamen, mangés de gris, tavelés d'or, froissés, capiteux, et cet incendie sourd que l'hiver n'éteindra pas. L'automne n'a pas peur. Son pas est lent. Il suit la couture du bois, il marche contre le ciel, il connaît les chemins, il les devine, il les invente. Il caresse et il fouaille, tour à tour. Il fait ce qu'il doit, il a son travail de saison et il s'y tient. Il a tout son temps.

Marie-Hélène Lafon, Automne, dans: Album (Buchet-Chastel, 2012)

image: Auvergne (album.aufeminin.com)

23:26 Écrit par Claude Amstutz dans Littérature francophone, Morceaux choisis | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; prose; morceaux choisis; livres |  |

|  Imprimer |

Imprimer | ![]() Facebook |

Facebook |

Au bar à Jules - De la xénophobie

Un abécédaire: X comme Xénophobie

Ma lecture du jour est signée Carlos Fuentes:

Je crois dans les questions qui sont celles d'un pacte fraternel entouré d'abîmes: Est-il possible qu'il n'existe pas d'autre voix qui ne soit également la mienne? Est-il possible qu'il n'y ait pas un autre temps que je puisse toucher et qui puisse me toucher? N'existe-t-il pas d'autres croyances, d'autres histoires, d'autres rêves, et ne sont-ils pas aussi les miens?

Les cultures s'influencent réciproquement. Elles s'anémient dans l'isolement, et prospèrent dans la communication. En tant que citoyens, hommes et femmes de deux villages - le global et le local -, il nous incombe de défier les préjugés, de faire reculer nos limites, d'accroître notre capacité à donner et à recevoir, ainsi que l'intelligence de ce qui nous est étranger. Rappelons-nous, au seuil de ce nouveau siècle, que l'histoire n'est pas terminée. L'histoire est toujours inaboutie. Et la leçon de notre humanité inachevée est que, chaque fois que nous excluons, nous nous appauvrissons; chaque fois que nous incluons, nous nous enrichissons. Aurons-nous le temps de découvrir, de toucher, de nommer tous ces semblables que nos bras peuvent enserrer? Nul ne trouvera sa propre humanité s'il ne la reconnaît, d'abord, dans les autres.

Et - histoire d'enfoncer le clou dans ma perception occidentale du monde - Carlos Fuentes me rappelle que, au cours des cinq cents dernières années, l'Occident a voyagé au Sud comme en Orient, en imposant sa volonté politique et économique aux cultures de la périphérie, sans demander la permission de personne. Maintenant, ces cultures exploitées reviennent en Occident et mettent à l'épreuve les valeurs que celle-ci a proposées sur un mode universel: liberté de mouvement, liberté de marche fondée non seulement sur l'offre et la demande, mais sur la mobilité de la main d'oeuvre, et respect des droits de l'homme, à commencer par le droit du travail.

Bien sûr, Carlos Fuentes n'offre pas une réponse clef en main à toutes les questions que je me pose. Néanmoins, il me fournit un cadre indispensable au sein duquel il m'est possible de poser une première pierre, de repartir à zéro ou presque, de modifier l'angle de mon regard sans toutefois démentir - en profondeur - ce que je crois.

Nous sommes soumis à l'épreuve de l'autre. Nous regardons, mais nous sommes aussi regardés. Nous vivons dans une constante rencontre avec ce que nous ne sommes pas, avec le différent. Nous découvrons que seule une identité morte est une identité figée. Nous sommes tous en perpétuel devenir, dit encore Carlos Fuentes.

... que cela nous plaise ou non!

Carlos Fuentes, Xénophobie, dans: Ce que je crois (Grasset, 2003)

image: poesie.tableau-noir.net

17:17 Écrit par Claude Amstutz dans Au bar à Jules - Un abécédaire 2012, Littérature étrangère, Littérature sud-américaine | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; essai; livres |  |

|  Imprimer |

Imprimer | ![]() Facebook |

Facebook |

Abdellatif Laâbi

Abdellatif Laâbi, Le fond de la jarre (coll. Folio/Gallimard, 2010)

Abdellatif Laâbi, Le fond de la jarre (coll. Folio/Gallimard, 2010)

Nous connaissons mal, chez nous en Suisse, l'oeuvre d'Abdellatif Laâbi, auteur marocain, poète, romancier, traducteur - entre autres oeuvres - de Mahmoud Darwich. Avec Le fond de la jarre, il signe un récit autobiographique, avec les yeux de Namouss, un enfant qui s'veille aux bruissements du monde dans un Maroc à une période charnière de son existence: la fin du protectorat français et la lutte pour l'indépendance. Véritable cour des miracles, ce fond de la jarre nous dévoile les multiples facettes de la ville de Fès, avec sa kyrielle de personnages chaleureux, fantasques, drôles ou effrontés: Ghita la mère rebelle à sa condition, Mikou l'ami des filles et des femmes, l'oncle Touissa qui raconte d'interminables histoires, Ben Youssef dont la vérité et la légende mêlées traversent même les murs... Tout le contraire d'un tableau pittoresque à l'intention des touristes, ce livre est néamoins jubilatoire, intimiste, drôle mais sans se départir d'une certaine gravité inspirée par les circonstances. Extrêmement attachant, il ressemble à un album photographique où s'entremêlent les anecdotes, les événements, les souvenirs célébrant merveilleusement l'amour de la vie, de la famille et d'une ville à jamais reliée à la mémoire collective.

Né en 1942 à Fès, il a quatorze ans à l’indépendance du Maroc, en 1956. Il est professeur de français à Rabat quand ont lieu les massacres du 23 mars 1965 contre des enfants et leurs parents qui manifestent pacifiquement contre une réforme de l'enseignement jugée injuste. Ceci provoque son engagement politique. En janvier 1972, il est arrêté et torturé. Après huit ans et demi de détention, il est libéré en 1980, grâce à une campagne internationale en sa faveur. Cinq ans plus tard, il quitte le Maroc pour la France - sans pour autant cesser d'exercer une grande influence sur la culture de son pays - et développe une œuvre importante consacrée à tous les genres littéraires : poèmes, romans, pièces de théâtre, essais, livres pour enfants. Abdellatif Laâbi et sa femme Jocelyne ont eu trois enfants : Yacine, né en 1965, Hind, née en 1966, Qods, née en 1972.

Parmi ses oeuvres marquantes, citons Le chemin des ordalies (Denoël, 1982), Le livre imprévu (La Différence, 2010) et surtout son Oeuvre poétique en deux volumes (La Différence, 2006/2010). Il reçoit le prix Goncourt de la poésie, en décembre 2009.

Sur le site Internet d'Abdellatif Laâbi - http://www.laabi.net/ - vous pouvez apprendre à mieux connaître cet auteur que je vous recommande chaleureusement!

00:11 Écrit par Claude Amstutz dans Abdellatif Laâbi, Littérature francophone, Mahmoud Darwich | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; récit; livres |  |

|  Imprimer |

Imprimer | ![]() Facebook |

Facebook |

15/10/2012

La citation du jour

Oscar Wilde

Il n'est qu'une chose horrible en ce monde, un seul péché irrémissible, l'ennui.

Oscar Wilde, Le portrait de Dorian Gray (coll. Livre de poche/LGF, 2001)

00:07 Écrit par Claude Amstutz dans La citation du jour, Littérature étrangère | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : citation; livres |  |

|  Imprimer |

Imprimer | ![]() Facebook |

Facebook |

13/10/2012

Lire les classiques - Gustave Flaubert

Gustave Flaubert

La lune se leva; alors la cithare et la flûte, toutes les deux à la fois, se mirent à jouer. Salammbô défit ses pendants d'oreilles, son collier, ses bracelets, sa longue simarre blanche; elle dénoua le bandeau de ses cheveux, et pendant quelques minutes elle les secoua sur ses épaules, doucement, pour se rafraîchir en les éparpillant. La musique au-dehors continuait; c'étaient trois notes, toujours les mêmes, précipitées, furieuses; les cordes grinçaient, la flûte ronflait; Taanach marquait la cadence en frappant dans ses mains; Salammbô, avec un balancement de tout son corps, psalmodiait des prières, et ses vêtements, les uns après les autres, tombaient autour d'elle.

La lourde tapisserie trembla, et par-dessus la corde qui la supportait, la tête du python apparut. Il descendit lentement, comme une goutte d'eau qui coule le long d'un mur, rampa entre les étoffes répandues, puis, la queue collée contre le sol, il se leva tout droit; et ses yeux, plus brillants que des escarboucles, se dardaient sur Salammbô.

L'horreur du froid ou une pudeur, peut-être, la fit d'abord hésiter. Mais elle se rappela les ordres de Shahabarim, elle s'avança; le python se rabattit et lui posant sur la nuque le milieu de son corps, il laissait pendre sa tête et sa queue, comme un collier rompu dont les deux bouts traînent jusqu'à terre. Salammbô l'enroula autour de ses flancs, sous ses bras, entre ses genoux; puis le prenant à la mâchoire, elle approcha cette petite gueule triangulaire jusqu'au bord de ses dents, et, en fermant à demi les yeux, elle se renversait sous les rayons de la lune. La blanche lumière semblait l'envelopper d'un brouillard d'argent, la forme de ses pas humides brillait sur les dalles, des étoiles palpitaient dans la profondeur de l'eau; il serrait contre elle ses noirs anneaux tigrés de plaques d'or. Salammbô haletait sous ce poids trop lourd, ses reins pliaient, elle se sentait mourir; et du bout de sa queue il lui battait la cuisse tout doucement; puis la musique se taisant, il retomba.

Taanach revint près d'elle; et quand elle eut disposé deux candélabres dont les lumières brûlaient dans des boules de cristal pleines d'eau, elle teignit de lausonia l'intérieur de ses mains, passa du vermillon sur ses joues, de l'antimoine au bord de ses paupières, et allongea ses sourcils avec un mélange de gomme, de musc, d'ébène et de pattes de mouches écrasées...

Gustave Flaubert, Salammbô (coll. Livre de poche/LGF, 2011)

image: Jean Antoine Marie Idrac, Salammbô (Musée des Augustins, Toulouse)

16:51 Écrit par Claude Amstutz dans Lire les classiques, Littérature francophone | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature; roman; morceaux choisis; livres |  |

|  Imprimer |

Imprimer | ![]() Facebook |

Facebook |

12/10/2012

Morceaux choisis - Boris Cyrulnik

Boris Cyrulnik

Comment répondre à: Les gens qui vous protégeaient ont-ils abusé de vous? Les Justes qui n'ont pas été déportés ont-ils collaboré? Haïssez-vous Papon? Avez-vous pardonné?

Ni haine ni pardon.

Personne n'a demandé mon pardon, sauf peut-être les jeunes Allemands qui se sentent encore coupables des crimes de leurs grand-parents. Pourquoi me demandent-ils pardon? Quand un homme viole une femme, on ne met pas son fils en prison. Toutes les religions demandent pardon pour un mal intentionnel ou involontaire qu'on a fait à nos proches. Les Juifs ont Yom Kippour (la fête du Pardon). Les orthodoxes se demandent pardon entre eux, se téléphonent et s'invitent à dîner. Le Coran enseigne qu'une parole agréable et un pardon valent mieux qu'une aumône (Sourate 2, 163).

On n'éprouve pas le besoin d'accorder son pardon à la catastrophe naturelle qui a brûlé nos forêts ou inondé nos récoltres. On n'a pas de haine pour un phénomène de la nature, on s'en méfie, c'est tout. Et, pour s'en préserver à l'avenir, on cherche à le comprendre pour mieux le contrôler. C'est différent de l'identification à l'agresseur de certaines victimes qui envient la place du bourreau. C'est l'identification de l'agresseur, comme le paysan miné par une inondation qui devient spécialiste en hydrologie.

C'est un peu ce que j'éprouve en pensant au nazisme ou au racisme. Ces hommes se soumettent à une représentation coupée de la réalité. Ils s'indignent à l'idée qu'ils se font des autres: à mort les parasites, les Nègres, les Juifs, les Arabes, les Auvergnats, et les zazous. Ils passent à l'acte pour obéir à cette représentation absurde. La soumission qui les unit leur donne une étrange sensation de force: Notre Chef vénéré est puissant grâce à notre obéissance.

Le choix, pour moi, n'est pas entre punir ou pardonner, mais entre comprendre pour gagner un peu de liberté ou se soumettre pour éprouver le bonheur dans la servitude. Haïr, c'est demeurer prisonnier du passé. Pour s'en sortir, il vaut mieux comprendre que pardonner.

Boris Cyrulnik, Sauve-toi la vie t'appelle (Odile Jacob, 2012)

image: Boris Cyrulnik (attentionalaterre.com)

09:42 Écrit par Claude Amstutz dans Le monde comme il va, Littérature francophone | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : littérature; essai; morceaux choisis; livres |  |

|  Imprimer |

Imprimer | ![]() Facebook |

Facebook |